摘要:这是作者10月17日在上海“人工智能+:从产业AI到金融AI“---第六届1024资管科技开发者大会上发言的文字稿。相关内容曾在多个场合报告过,引起听众较大的兴趣和共鸣,特地整理成文字稿。报告的核心主题是:在什么条件下中国制造业将出现下一轮大爆发?下一轮大爆发将是什么样的?将带来哪些机遇和挑战?

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/IF4CbUdPGColSTILVSu7Jw

智能投研技术联盟高级技术顾问、中国科学技术大学机器人实验室主任 陈小平

“人工智能+”行动包含六个重点领域,即人工智能+科学技术、+产业发展、+消费、+民生、+社会治理、+国际合作。把其中的产业领域展开,它包括所有产业板块,即新业态、工业、农业、服务业四大板块。再把其中的工业板块进一步展开,它包括传统制造业的智能化升级、新兴产业的智能化发展和未来产业的智能化发展。所以“人工智能+”行动不是只在某些行业推广人工智能,而是要让人工智能全面促进社会的发展。

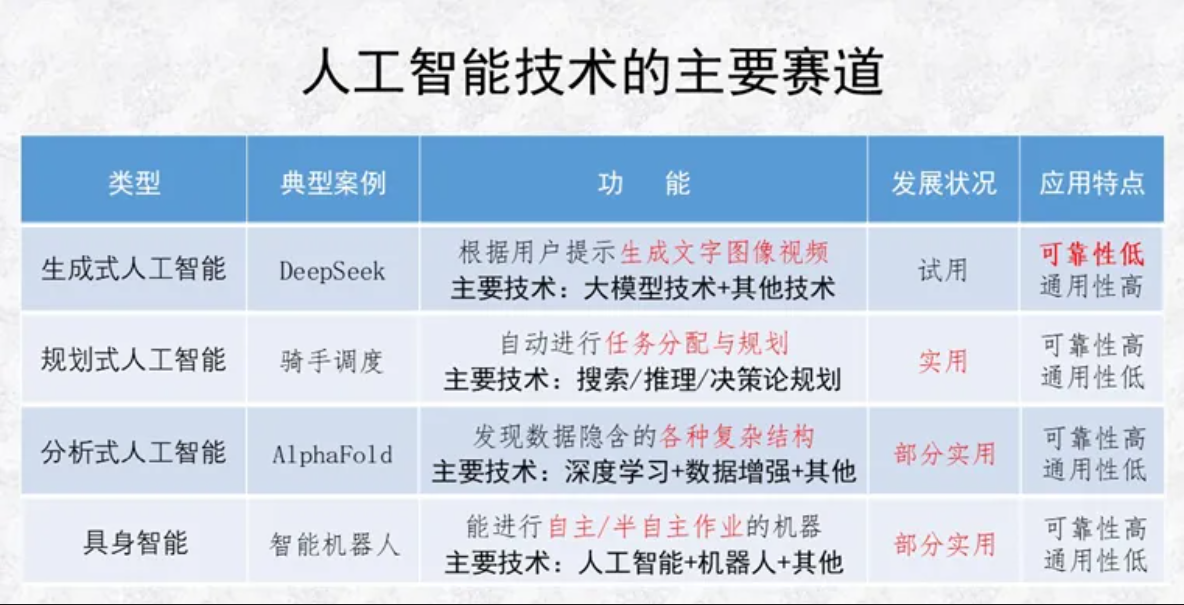

由此可知,我国需要很多种人工智能技术,而不局限于其中的某一种。实际上,人工智能技术至少有四条主要赛道,如图1所示。其中大家都知道的,是生成式人工智能,主要包括大模型和多模态大模型。然而除此之外还有另外三条主要赛道,下面逐一加以介绍。

图1 人工智能的四条主要赛道

第二条赛道我称之为规划式人工智能。这种人工智能技术的一个典型应用是外卖骑手的调度。我们知道,上海每天有几百万外卖订单,骑手大约有2万名。几百万订单如何分配给2万名骑手?每一位骑手的取餐送餐路线是什么?整个这样一个巨大任务的规划是极其复杂的,由人来做规划是根本不可能的,效率太低了。实际上采用了人工智能规划技术,比如用搜索技术就可以做这件事,而且现在就做得很好,不仅解决了自动规划的效率问题,而是实用效果也很好。除了外卖,还有很多其他应用场合,比如大型工厂的生产调度、军事上的调度、各种资源的优化分配等等,所以规划式人工智能的应用场合非常多。

特别值得注意的是,AI搜索技术是非常简单实用的。现在大学里的人工智能专业都会教,过去的计算机专业也都会教搜索技术。前几天在北京的一个会议上,一家大企业的董事长问我:为什么这么好的技术没有很多人在用呢?我说不是没人用,而是用的人不宣传,所以各行各业知道的人太少。虽然我们的学生都学过,但是他们毕业以后到单位去,单位的领导不知道,所以就不让用这些人工智能技术,一直等到当年的毕业生自己当了领导,有了话语权,可惜那时他们已经忘记了这些AI技术。

第三条赛道是分析式人工智能,一个典型例子就是去年获得诺贝尔化学奖的AlphaFold2,其核心技术是深度学习加数据增强,可能还要加上别的技术。这种AI技术的一大特点是准确性很高,可以做到基本保证可靠性,同时也是比较简单的,研发和运行所需的投入相对少得多。而且我认为,分析式人工智能不仅可以应用于科学研究(通常称为AI4S),而且可以普遍用于工业、农业、服务业的各个行业,利用行业、企业特有的数据和知识解决它们特有的问题。

第四条赛道是图灵1948年提出的“机器智能”,现在的通俗叫法是“具身智能”,即有躯体、能够通过躯体行动完成任务的智能系统,比如智能机器人。有了躯体,就可以直接在物理空间中自主或半自主地进行生产作业或执行其他行动,而前三条赛道的AI技术都是在信息空间中运作的,运作的结果必须借助于人类的行动能力,间接地运用于物理空间。所以,第四条赛道的AI技术是直接针对制造业和实体经济的,其中涉及的技术非常多,包括各类感知、决策、执行技术。

四条赛道的特点很不一样。第一条赛道是“通用的”,使用门槛低,普通人就可以操纵大模型,但这种AI技术的可靠性不是很高,需要用户自己想办法提高可靠性,如解决大模型幻觉等问题。不过,能不能彻底解决幻觉问题?要打个问号。

另外三条赛道的可靠性要高得多,比如AlphaFold2预测出98.5%的人类蛋白质结构,规划式人工智能原则上不会出错,所以这些人工智能系统在制造业和其他专业领域的应用可以满足应用领域的可靠性要求,虽然一个具体的规划式人工智能系统、分析式人工智能系统或智能机器人系统不能用于回答或解决任意领域的问题。

总之,我们要针对应用领域的具体要求,选择合适的人工智能赛道。另一个关键在于,无论哪条赛道,AI技术通常并不提供现成的解决方案,不是简单地“套用”一下就OK了。恰恰相反,必须针对应用场景的具体需求,展开产业创新,才能够让AI等新技术真正落地,产生实际效果。下面就针对传统制造业的产业创新展开讨论。

根据工信部的数据,我国制造业工业增加值的约80%是传统制造业创造的。简单地说,一个行业的工业增加值是该行业的产出减去投入的差值。如果一个行业产出很大,但投入也很大,与产出差不多,那么该行业的工业增加值就很小。传统制造业对于我国具有重大意义,不仅因为它的工业增加值高。

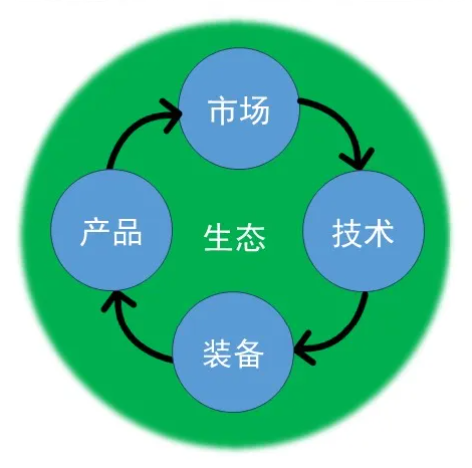

传统制造业的产业创新的最大挑战是什么?我发现了一个过去被忽视的关键因素——传统制造业的“五位一体”创新闭环,也就是市场、技术、装备、产品四个主要部门,再加上生态(除市场、技术、装备、产品之外的其他一切要素,如科技、教育、文化等等),共同形成的一个闭环(如图2所示)。这个闭环之所以重要,因为它是制造业创新的土壤,只有在这个土壤上,产业创新才可以开花结果。

图2制造业“五位一体”创新闭环

我们从网上或书本中看到的是,在这个闭环中,四个部门之间存在着箭头所示的依赖关系,制造业的创新动力是按照图2中箭头方传导的,即:市场需求驱动技术创新、技术创新驱动装备创新、装备创新驱动产品创新、产品创新丰富了市场并诱发新的市场需求,从而进入下一轮创新循环。

理论上,这种创新驱动方向的观点是正确的;但现实中的真实情况并非如此,制造业创新其实是被创新需求的传递驱动的,而创新需求的传递方向与图2中的箭头方向恰恰相反——新的市场需求直接反馈为新的产品需求、新的产品需求直接反馈为新的装备需求、新的装备需求直接反馈为新的技术需求,所以实际上创新需求的传递方向是反过来的。

为什么要考虑理论与现实之间的这一偏差?首先让我们看美国。历史上,美国鼎盛时期的制造业规模保持全球第一,并且取得了丰富的创新成果,引领了全球制造业的发展,其根本原因在于:美国当时形成了世界上最强大的“五位一体”创新闭环。后来,随着美国制造业的空心化,产品部门首先外移,即“五位一体”创新闭环从产品环节开始断裂。按照上文指出的创新需求传递路径,一旦产品部门没了,市场需求就无法传递到装备部门,这导致整个创新闭环开始“掉链子”。

紧接着,美国的装备制造能力开始变得越来越弱,因为装备部门越来越远离产品需求的滋养,越来越不知道自己应该做什么。与之相反,中国制造的装备部门受到庞大的产品生产的直接滋养,不断研发出各种各样满足生产需求的制造装备,包括高端装备,于是装备制造业就逐步发展起来了。

随着美国制造业装备部门的式微,进一步导致两个严重后果。一是生态滑向“脱实向虚”的轨道;二是技术部门转向脱离具体应用场景的“通用技术研究”,这种研究热衷于“起点叙事”,主要考虑从起点前进了多少,较少考虑距离实际应用的终点还有多远,因为脱离了实际应用,就不存在可评估、可考核的终点。走到了这一步,美国制造业的“五位一体”创新闭环几乎完全垮塌。

这就是美国制造业长期处于停滞状态的根本原因。这个教训说明,制造业创新的必要前提是以“五位一体”创新闭环为土壤,在这种土壤中才可能孕育出制造业的产业创新果实,而脱离这种土壤的技术创新往往只开花不结果。一个显著表现是,“智能制造”实际上是美国学者1988年提出的,这么多年基本上处于停滞不前的状态。另一个显著表现是,因为制造业创新闭环已经基本丧失,只剩下市场部门的优势(美元计价的全球第一大市场),所以现在只好打关税战。

我们再来看看发展中国家的情况。当前发展中国家制造业的主要特点是什么呢?主要有三大红利,即人口红利、关税红利和中国红利,中国红利指的是中国供应链和中企出海产生的红利。在三大红利的驱动下,正在快速形成“四大黑马”,即东南亚、拉丁美洲、南亚、非洲中东及中亚四个地区。现在这四个地区的一些国家的低端制造业发展得非常快,生产了越来越多物美价廉的终端产品,出口到发达国家,并推动了当地经济的高速增长。预期未来“四大黑马”将成长为低端制造业的高增量发展地区,总人口超过45亿,他们要重走中国过去30年改革开放的成功之路。但除了产品部门较发达之外,目前他们的装备、市场和生态都很弱,技术基本上是空白,所以目前“四大黑马”的产品生产高度依赖于中国制造。预期对中国制造的依赖将长期保持下去,但依赖的方式将发生根本性变化。

从上述情况可知,中国不可能延续过去30年低端制造的高增长态势,这一点要有清醒的认识。更加重要的是,中国不应该长期滞留于低端制造的内卷漩涡之中,而是应该抓住有利时机,率先实现传统制造业的提质升级,往前走往上走,开创更加美好的未来。

现在我们看看中国制造的情况。中国制造连续15年保持总量全球第一,除了生态较弱之外,产品、装备、技术、市场四个部门都很强或比较强,这是目前全球独一无二的。当今世界,只有中国制造有可能成长为未来全球制造业唯一的主引擎,这是一个重大的历史性机遇。

当前中国制造的短板有哪些?我认为,最大的短板是我国制造业各个部门之间的连接不畅通,尤其是技术部门与其他部门之间存在着体制性隔离,大学的科研团队往往很难充分了解装备、产品和市场的真实需求,因为体制上就不存在这样的通道,这导致技术创新与产业创新之间出现了断层。

除了我们自己的问题之外,美国主导的“通用技术研究”作为一种科研范式,对我国的技术创新和产业创新产生了很强的干扰。这种范式下的研究不太关注产业的实际需求,而是相信单凭通用技术就能“包打天下”,相信技术创新可以替代产业创新,相信产业创新只不过是技术创新的成果在产业上的简单应用,然而这些看法都不符合制造业的实际情况。更加值得警惕的是,“起点叙事”在美国大放异彩,谁的“故事”被社会舆论普遍看好,谁就有更大的机会敲开融资的大门,甚至获得压倒性的金融投资和市场垄断,这种现象对我国的技术创新和产业创新有很大的误导作用。

从中国传统制造业内部来看,当前面临的一个最大挑战是操作工的人力资源问题。经过30年的高速发展,我国传统制造业的用工量不断下降,但迄今仍然依赖操作工保证生产的正常进行,工厂没有足够的操作工就只能停产。根据有关数据,传统制造业在职操作工的平均年龄为45岁,平均退休年龄是50岁,所以最多还有五年时间,中国传统制造业就将面临操作工人力资源的枯竭。如果不能及时、有效地化解这个难题,中国的传统制造业就会重蹈发达国家的历史覆辙。

在当前的局面之下,中国传统制造业如何把握历史机遇?综合国内和国外的、历史和现实的经验教训,我觉得最重要的是尽快建立中国自己的“五位一体”创新闭环,也就是把制造业的四个部门之间的连结建立起来,并且让创新需求在各个部门之间有效地传递,为制造业的产业创新提供富饶的土壤。在此基础上,中国要尽快实现传统制造业的高端化升级,从而彻底摆脱低端制造的内卷漩涡,登上高端化发展的新维度。

中国提出的传统制造业高端化的主要任务是,通过绿色化、数字化、智能化和融合化,让低端产业升级为高端产业。这条路在历史上是前无古人的,以美国为代表的发达国家普遍选择了放弃低端制造、保留高端制造的另一条路,在一段时间之内提高了经济效益,但长期后果是制造业整体“掉链子”,并加剧了社会的严重撕裂。

在绿色化、数字化、智能化、融合化四大任务中,我国制造业在数字化上已经取得了重大进展,在绿色化上也取得了非常大的进展,所以未来的重点是智能化和融合化,其中智能化是传统制造业高端化发展的主要技术难点与核心挑战,也是传统制造业不再依赖操作工的主要途径。当前传统制造业之所以仍然离不开操作工,主要原因是传统制造业尚未实现智能化升级。

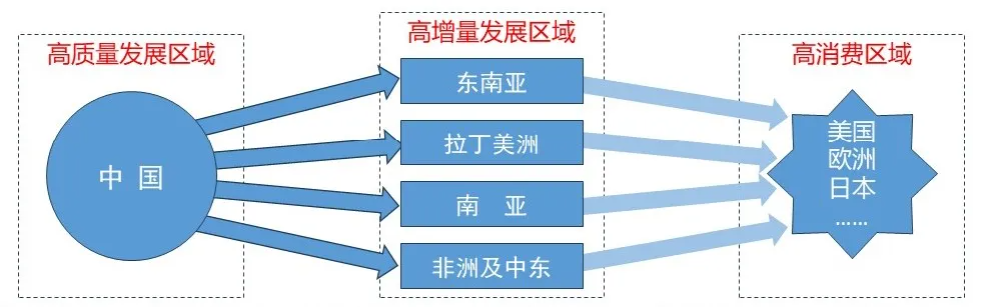

根据前面的分析,现在全世界只有中国有机会实现传统制造业的智能化、高端化升级。这就是我们的最大机遇和必须要做的事。做成这件事会产生什么效果呢?我觉得,主要效果是形成未来全球制造的“一带四”发展格局(如图3所示)。

图3 全球制造“一带四”发展格局

全球制造业正在分化为三个区域。第一个是高质量发展区域,这个区域只包含中国。第二个区域是高增量发展区域,包括四大黑马,即东南亚、拉丁美洲、南亚、非洲中东中亚。第三个是高消费区域,包括美、欧、日等发达国家。高增量发展区域将向高消费区域输出物美价廉的低端消费品,中国的主要作用不再是向外输出物美价廉的低端消费品,而是成为全球制造业的主引擎和产业创新的主战场,有序地输出先进的、高质量的产品、装备、技术、市场和生态资源,从而引领全球制造业的发展。

在构建中国制造业“五位一体”创新闭环和“一带四”发展格局的过程中,我们将面临哪些挑战和机遇?

根本的改变可以概括为一句话:从以生产为主转变为以创新为主。当前中国制造业“大而不强”主要表现为生产能力强而创新能力不够强。虽然大家都意识到了创新的重要性,但仍在摸索创新的道路。

现阶段中国制造业最急需的创新是产业创新,而产业创新是在制造业“五位一体”创新闭环中的创新,这种创新基于需求的真实传递路径,即从市场到产品、产品到装备、装备到技术的需求传递,从而保证每一个环节中的创新都是“有的放矢”的,而不是脱离场景和需求的。同时,也不完全排斥脱离具体需求的通用技术研发,但这种研发不能替代产业创新。

产业创新将推动制造业五个部门的协同发展,让制造业发生翻天覆地的变化,让产品部门从低端产业转变为高端产业,所生产的产品不再局限于物美价廉的低端消费品,而是产出大量品质优越、性能超群、代表新时尚的高端消费品,进而推动中国的生产性服务业进入高速发展阶段,产出大量智能化装备以及先进的技术、市场、生态资源。相应地,将来中国的对外贸易中,服务贸易的总量和占比都将显著提升,最终服务贸易的比重将超过货物贸易。

中国制造业的产业创新将立足于内、外两个循环。内循环就是国内制造业的“五位一体”创新闭环,这是未来中国制造业的根基,保证我国制造业五个部门的协同创新和持续发展,避免重蹈制造业空心化和社会撕裂的历史覆辙。外循环是将内循环取得的创新成果有序输出到“四大黑马”及世界其他地区,并“四大黑马”及世界其他地区的产业创新需求反馈到国内,促进我国“五位一体”创新闭环的持续深化和全球引领作用的不断强化。

产业创新的大潮将为我国金融创新提供新需求和新土壤。在工业社会中,价值=价格+估值,其中价格是产品价值的金融表达,估值是研发价值的金融表达,其他价值只在理论上被承认,在经济活动中无法兑现,所以工业社会的金融活动主要围绕价格和估值展开。我觉得,制造业的产业创新不仅将产生更大的价格和估值,还将产生价格和估值之外的新价值,所以我国的金融资管业将搭上产业创新的“顺风车”。同时,产业创新创造的新价值将成为金融创新的重点对象。下面举几个例子。

第一个例子。在当前的全球制造业生态中,作为生态核心要素之一的行业标准,仍然主要由发达国家所掌握,而行业标准隐含着产业和市场的巨大“权力”,带来巨大的经济和社会效益。毫无疑问,我国的产业创新必将催生新的行业标准,进而引发中国和世界制造业生态的全面改观。但是,行业标准并不直接表达为价格或估值,所以也不能用价格或估值的思维逻辑去认识行业标准的经济和社会意义,更不能局限于价格或估值的思维逻辑去认识产业创新的经济和社会意义。

第二个例子。过去几十年中,软件开源作为一种新的创新模式,发挥着越来越大的作用。近年来,中国为开源人工智能做出了重大贡献,一举改变了全球人工智能产业的发展格局,极大地促进了人工智能技术的普惠性应用。然而,开源所创造的巨大价值大部分不能表达为价格或估值,而且现有开源模式远未成熟,还有巨大的改进空间。中国的产业创新必然要为中国经济、社会的普惠性发展服务,那么制造业的产业创新是否需要引入开源模式?开源模式将发挥什么作用?金融创新如何为开源模式的更好发展服务?这些问题亟待从理论上和实践中加以探讨和回答。

第三个例子。“五位一体”创新闭环和“一带四”发展格局的构建,需要政府发挥主导作用,但对金融业和社会各界而言,也是一个巨大的新机遇。过去,投资机构积极参与了产业园和孵化器的建设,从中获得投资的先机,虽然这种投资是针对价格或估值的。类似地,金融资管业积极参与“五位一体”创新闭环和“一带四”发展格局的构建,不仅利国利民,而且将为他们带来投资产业创新创造的新价值的先机。

所以在产业创新的大背景下,为了把握产业创新带来的新价值,金融创新和资产管理有很多事可以做。金融投资和资产管理将不再局限于国内,还要为“四大黑马”服务,资产管理的范围将从14亿人口扩大到60亿人口。当然,新机遇也隐含着新挑战,首先观念上要有根本转变,不能把自己的想象限制在低端产品的生产和贸易上,不能幻想中国可以回到过去30年低端制造高增量发展的老路上去。只有这样,才可以真正下定决心,主动拥抱中国产业创新的大发展。

我相信,“五位一体”创新闭环和“一带四”发展格局将带来新一轮制造业大爆发。现在制造业之所以还没有产生新一轮爆发,最重要的原因就在于我们的“五位一体”创新闭环没有建设起来,导致做研发的人往往无法充分把握应用场景的实际需求,结果很多研发成果由于与应用需求“差一点点”而无法实用,功亏一篑。这也是金融界普遍面临“投资难”的深层原因。一旦“五位一体”创新闭环建立起来,中国制造业的产业创新就会迎来新一轮大爆发,金融创新也将迎来新一轮大爆发。

以上是我对产业AI和产业创新的一些初步思考,不对的地方请大家批评指正。谢谢!

(本文根据作者报告的速记稿整理加工而成。原报告标题:智能社会的创新动力、全球机遇与金融挑战)